La casa Romana. Estructura y Evolución. Conferencia de Lucía

Gómez Robles.

Casa tipo Itálica.

Todas las casas romanas, a pesar del paso del tiempo, y de

las modificaciones que se pudiesen haber llevado a cabo en cuanto a tipología

en ellas, guardan una misma estructura similar, cuyas partes más significativas

son:

-

Triclinium:

era el lugar de encuentro de la casa. Estaba formado por una estancia

generalmente cuadrada en la que se disponían de manera perimetral tres camas.

Eran espacios muy decorados, apareciendo dicha decoración en el espacio

central, quedando los laterales con un carácter pobre.

-

Tablinum:

Es un espacio que se caracterizaba por abrirse al atrio, quedando cerrado con

puertas.

-

Atrium:

Es un espacio diáfano, sin columnas. La estructura que salva esa luz está

constituida por dos grandes vigas sobre las que se apoya el resto del conjunto

estructural.

-

Larario:

Era un pequeño altar situado por normal general en el centro de la casa y que

se usaba para realizar diferentes oraciones y ofrendas a los Dioses.

-

Cubiculum:

Es un espacio reducido, decorado con mosaicos, y que normalmente se encontraba

cerrado.

-

Termas:

Aparecen como una evolución más de la domus. Se caracteriza por la presencia

del hipocausto, caldera inferior a la solería que permitía calentar el espacio.

Su interior solía ser marmóreo.

Esta tipología de casa en determinadas zonas, debido a las

características propias del lugar, junto con la riqueza económica, posibilita

que se desarrollen y tomen mayor complejidad. Uno de estos lugares es Roma, en

donde se asumen las formas griegas a través del peristilo, mediante exedras

posteriores, espacios que se usaban como lugar de encuentro dentro de la casa.

A medida que la casa fuese de un ciudadano de mayor rango social, aparecen

nuevas estancias, en este caso de servicio, que se podían ubicar tanto en

planta baja como en planta alta, en caso de su existencia.

|

| Organización Planta Domus |

Otro de los elementos que podían variar el proyecto de la

casa (y que aún en la actualidad lo siguen condicionando) son las medianeras.

En caso de que hubiese medianeras, la casa romana en general presentaba

modificaciones en torno a los recorridos que en ella se llevaban a cabo,

apareciendo nuevas puertas abiertas hacia la calle.

Esta evolución de la tipología de casa romana tiene uno de sus

máximos referentes en la Casa del Fauno. En ella se multiplican los espacios,

pero en todo momento se mantiene la tipología de casa romana tradicional. El

atrio se desdobla y ya no es sólo uno el que aparece. De esta manera, en la

casa se desvirtúa su espacialidad y formalidad primigenias, debido al conjunto

de actividades que se desarrollan a lo largo del tiempo.

En cuanto a las cubiertas,

aparecen un gran número de tipologías, presentando las domus estancias techadas

bajo cubierta inclinada y otras bajo cubierta plana. Además, aparecen en

cubierta las bóvedas, que generalmente se usan en lugares como las termas. En

los faldones de cubiertas inclinadas, por norma general, se usa la teja, la

cual tenía una canal plana, con los bordes laterales levantadas y la cobija

curva, realizadas por lo general de material pétreo o de arcilla.

En cuanto al pavimento, en las

domus se usaba una mezcla de piedra junto a materiales cerámicos vitrificados,

que se disponían en los mosaicos. La piedra se usaba por lo general en

estancias de un carácter más reservado, así como en la entrada de la casa, para

dar continuidad al pavimento de la calle, y así poder realizar la carga y

descarga de mercancía sin peligro de estropear elementos más valiosos.

Otro de los elementos de referencia

en la decoración de las casas, era la pintura mural. Estas pinturas se

caracterizaban por representar en la mayoría de los casos elementos geométricos

sobre fondo blanco.

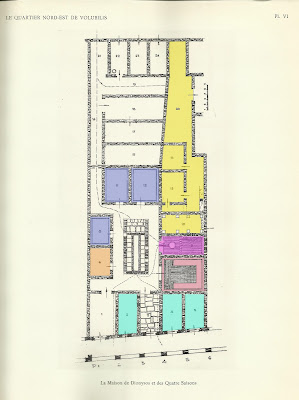

En lo que se refiere a las

características constructivas de la ciudad de Volubilis, aparecen

peculiaridades derivadas de la zona en la que tiene lugar el asentamiento.

En contraposición del hormigón

típico romano, en el que se cogía piedras de pequeño tamaño y se mezclaban con

mortero, en este caso se usan bloques de piedra más sillarejo que junto a las

columnas utilizadas, de carácter monolítico, le confiere al conjunto una

pesantez de más relevante. Aparecen además, mosaicos, con colores muy variados

de los que se conserva algunos ejemplos, mientras que en lo que a pintura se refiere,

no se conservan muchos.

Análisis de las diferentes domus:

REFERENCIAS

ÁNGULO IÑIGUEZ, Diego (1978): Historia del Arte. Tomo I, RAYCAR, Madrid

SÁNCHEZ, Mª Ángeles (1998):

La Casa Urbana Romana y su Ajuar, Museo Arqueológico Nacional, Madrid